私たちは地元工芸や職人文化の魅力を発信する活動を行っており、

現地取材や職人との交流を通じて、伝統工芸の“ものづくりの心”を伝えています。

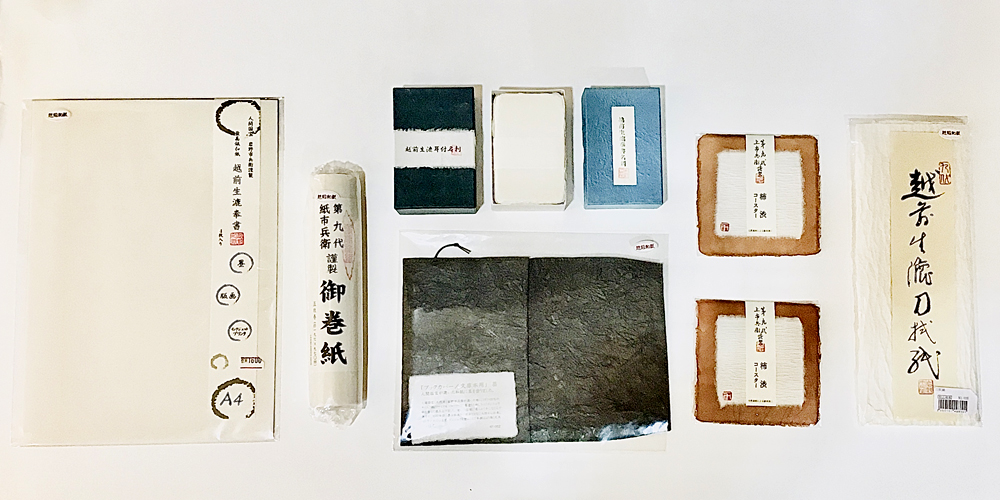

福井県で1500年以上受け継がれてきた越前和紙も、そうした取材の中で何度も触れてきた工芸のひとつです😊

紙の神様がいる唯一の産地です

越前和紙の歴史は、およそ1500年前までさかのぼるとされ、日本の紙文化と深く結びつきながら発展してきました。

なぜこの地で紙づくりが始まり、時代が変わってもなお越前和紙は残り続けているのか——

本記事では、伝承から古代・中世・近代・現代までの流れをたどりながら、その理由をわかりやすく解説していきます。

1️⃣ 越前和紙の歴史の流れ

いつ始まり、どんな時代を経て今に続いているのかがわかります。

2️⃣ 越前和紙が長く使われてきた理由

写経や公文書、紙幣などに選ばれた背景を知ることができます。

3️⃣ 今も越前和紙が残っている理由

現代の使われ方や価値の変化が見えてきます。

越前和紙 歴史|越前和紙とは何か

越前和紙はどこで作られているのか

越前和紙は、福井県越前市を中心とした岡太川(おかもとがわ)流域で作られてきた和紙です🗾

この地域は、紙漉きに欠かせない清らかな水と、楮(こうぞ)などの原料に恵まれた土地でした💧🌿

越前和紙は日本一歴史のある産地です

実際に岡太川周辺では、古くから紙漉き集落が形成され、家ごとに技術が受け継がれてきた歴史があります。

こうした自然環境と人の営みが重なり合い、越前和紙は土地に根ざした伝統工芸として発展してきたのです✨

越前和紙はいつ頃から作られているのか

越前和紙の歴史はおよそ6世紀頃までさかのぼると考えられています📜

その理由は、紙漉きを授けたとされる川上御前の伝承や、古代文献からこの時代に紙が存在していたことがわかるためです。

奈良時代にはすでに写経用紙として使用されていた記録もあり、実用的な紙として高く評価されていました🖋️

こうした背景から、越前和紙は約1500年続く和紙文化として、現在まで受け継がれているのです。

当時、岡太川の上流に現れた美しい女性が、

村人たちに紙の漉き方を教えたという伝説が残っています

なぜ「日本最古級の和紙」といわれるのか

越前和紙が日本最古級といわれる最大の理由は、生産が途切れることなく続いてきた点にあります。

多くの和紙産地が時代の変化で衰退する中、越前では用途を変えながら紙漉きが継承されてきました📖

写経、公文書、奉書、さらには近代の紙幣用紙にまで関わった実例が残っています。

単に古いだけではなく、**常に「使われ続けてきた紙」**であることが、越前和紙の大きな特徴といえるでしょう😊

越前和紙の基本情報まとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な産地 | 福井県越前市・岡太川流域 |

| 歴史 | 約1500年(6世紀頃〜) |

| 主な原料 | 楮(こうぞ) |

| 特徴 | 丈夫で滑らか、用途が幅広い |

| 評価 | 日本最古級の和紙産地 |

こうして整理してみると、越前和紙は

「場所・歴史・使われ続けた実績」がそろって成立してきた和紙だとわかりますね😊

福井県の越前地方で生産され、日本三大和紙の一つとして知られています。

越前和紙 歴史|起源と川上御前の伝承

川上御前が紙漉きを伝えたとされる理由

越前和紙の起源は**川上御前(かわかみごぜん)という女神の伝承に由来するとされています✨

その理由は、紙漉きの技術を村人に授け、暮らしを助けた存在として語り継がれてきたからです。

実際、越前市の岡太神社・大瀧神社では、川上御前が紙祖神(しそしん)**として祀られています⛩️

この伝承は単なる神話ではなく、紙漉き文化がこの地に深く根づいていた証ともいえるでしょう。

6世紀頃に紙漉きが始まったと考えられる背景

越前では6世紀頃にはすでに紙漉きが行われていたと考えられています📜

その背景には、古代文献や奈良時代の写経用紙として越前の紙が使われていた事実があります。

また、継体天皇が地方豪族だった時代と重なる点も、この時期説を裏付ける要素です。

伝承と史実が重なり合うことで、越前和紙は約1500年の歴史を持つと位置づけられているのです。

なぜ越前の地が紙づくりに向いていたのか

越前が紙づくりに向いていた最大の理由は、自然条件の良さにあります🌿

岡太川流域には清らかな水が豊富に流れ、紙漉きに最適な環境が整っていました💧

まちの至る所に湧水が流れています

さらに、楮(こうぞ)などの原料が手に入りやすく、冬の寒さも紙の品質を高める要因となりました。

こうした地理的・気候的条件がそろっていたからこそ、越前では紙漉き文化が長く続いたのです。

川上御前と越前和紙の起源まとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 伝承の人物 | 川上御前(紙祖神) |

| 祀られている場所 | 岡太神社・大瀧神社(福井県越前市) |

| 紙漉き開始時期 | 6世紀頃とされる |

| 起源の特徴 | 伝承と史実が重なる点 |

| 歴史的評価 | 約1500年続く和紙文化の出発点 |

越前和紙 歴史|奈良・平安時代の発展

写経用紙として越前和紙が使われた理由

奈良時代に越前和紙は写経用紙として重宝されていました📜

その理由は、文字を書いてもにじみにくく、長期保存に耐える丈夫さと安定した品質にあります。

現代でも残る保存に強い紙です

実例として、仏教の経典を書き写す国家事業では、紙の質が信仰や儀式の価値を左右しました。

この時代に越前和紙が選ばれたことは、信頼できる高品質な紙であった証といえるでしょう。

公家や僧侶に選ばれた品質の特徴

平安時代の公家や僧侶は書き心地の良い紙を強く求めていました✒️

その理由は、和歌や公文書、儀礼文書など、繊細な筆致を必要とする用途が増えたからです。

越前和紙は、表面がなめらかで筆運びがよく、美しい文字を表現しやすいと評価されました。

結果として、文化人に支持される紙として、越前和紙の名が広く知られるようになったのです。

この時代に築かれた和紙の評価

奈良・平安時代は越前和紙の評価が確立した重要な時代でした🌸

国家事業や宗教、貴族文化という「失敗が許されない場面」で使われたことが大きな理由です。

具体的には、写経・公文書・和歌といった分野で繰り返し採用され、信頼が積み重なっていきました。

この積み重ねが、後の武家社会や江戸時代の隆盛につながる土台となったのです。

奈良・平安時代における越前和紙の役割まとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な用途 | 写経、公文書、和歌 |

| 評価された点 | 丈夫さ、書き心地の良さ |

| 使用者 | 僧侶、公家、官人 |

| 歴史的意義 | 和紙としての信頼確立 |

| 後世への影響 | 武家・江戸時代への発展 |

このように、奈良・平安時代は越前和紙が「信頼される紙」として地位を築いた時代だったといえるですね✨

越前和紙 歴史|中世から戦国時代の役割

越前奉書が生まれた背景

中世から戦国時代にかけて**越前奉書(えちぜんほうしょ)**という厚手の和紙が生まれました📄

その理由は、武家社会の広がりとともに、公的な文書に使える丈夫な紙が強く求められたからです。

具体例として、命令書や契約文書、儀礼に使う書状などでは、破れにくく格式のある紙が必要でした。

こうした需要に応える形で生まれた越前奉書は、時代に合った和紙として定着していったのです。

武家社会で越前和紙が重宝された理由

越前和紙は実用性と信頼性の高さから武家に重宝されました⚔️

理由は、保存性が高く、折りたたんでも傷みにくい点にあります。

実際、武家の公文書や奉書には、内容の重みとともに紙の質も重要視されていました。

越前和紙は「公式な場で使っても問題ない紙」として、評価を確立していったのです。

用途拡大による生産体制の変化

用途が広がったことで越前の紙漉きは組織的な生産へと変化していきました🏠

その理由は、武家や寺社からの安定した需要が生まれ、一定量の供給が求められたからです。

集落単位で役割を分担し、技術を家ごとに継承する体制が整えられていきました。

この時代に築かれた生産基盤が、後の江戸時代の大きな発展につながっていくのです。

中世〜戦国時代の越前和紙まとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 代表的な和紙 | 越前奉書 |

| 主な用途 | 武家の公文書、奉書 |

| 評価された点 | 丈夫さ、保存性 |

| 生産体制 | 集落・家単位での分業 |

| 次の時代への影響 | 江戸時代の隆盛 |

このように、中世から戦国時代は越前和紙が「公的文書を支える紙」として地位を固めた時代だったといえるですね。

越前和紙 歴史|江戸時代に全国へ広がった理由

幕府や諸藩に保護された理由

江戸時代に越前和紙は幕府や諸藩から保護される重要な産業となりました🏯

その理由は、公文書や藩の公式な書類に使える安定した品質と供給力を持っていたからです。

実際に越前の紙は御用紙として扱われ、各藩の行政を支える紙として重宝されました📄

この公的な後ろ盾があったことで、越前和紙は全国規模で信頼される存在になったのです。

全国へ流通した仕組み

越前和紙が全国に広がった背景には流通網の整備があります🚚

江戸時代には、北前船や街道を通じて、越前で漉かれた和紙が各地へ運ばれていきました。

商人を通じて需要地へ届けられたことで、用途や品質に応じた和紙づくりが進みます。

こうした流通の仕組みが、越前和紙を全国ブランドへと押し上げたのです。

江戸時代に確立した越前和紙の地位

江戸時代は越前和紙が全国有数の和紙産地として地位を確立した時代でした✨

幕府の保護、安定した生産体制、広い流通網がそろったことが大きな理由です。

実例として、奉書紙をはじめとした多様な紙が各地で使われ、越前の名が知られるようになりました。

この時代に築かれた評価が、現在まで続く越前和紙ブランドの土台となっているのです。

江戸時代における越前和紙の広がりまとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な保護者 | 幕府・諸藩 |

| 主な用途 | 公文書、奉書 |

| 流通手段 | 北前船、街道 |

| 産地の評価 | 全国有数の和紙産地 |

| 歴史的意義 | ブランド確立 |

このように江戸時代は、越前和紙が地域の工芸から全国に知られる存在へと成長した時代だったといえるですね。

越前和紙 歴史|明治時代と紙幣用紙への採用

太政官札に越前和紙が選ばれた理由

明治時代に発行された太政官札の用紙に越前和紙が採用されました💴

その理由は、破れにくく、偽造されにくいという高い耐久性と繊維の強さにあります。

実際、国家の信用を支える紙幣には、長く使えて品質が安定した紙が不可欠でした。

越前和紙はその条件を満たし、近代国家の制度を支える素材として選ばれたのです。

紙幣用紙として求められた品質

紙幣用紙には特別に高い品質基準が求められていました🔍

理由は、日常的に手に触れられ、長期間使用されるため、劣化しにくさが重要だったからです。

越前和紙は繊維が長く絡み合い、折り曲げにも強い特性を持っていました。

こうした性質が評価され、紙幣という重要な用途に適していたといえるでしょう。

近代国家を支えた越前和紙の役割

越前和紙は伝統工芸でありながら近代化にも対応した存在でした🏛️

手漉き技術を基盤にしながら、国家が求める品質に応える形で技術が活用されました。

実例として、紙幣用紙に関わった経験は、その後の和紙づくりの技術向上にもつながっています。

この時代の取り組みが、越前和紙の可能性を大きく広げたといえるのです。

明治時代と越前和紙の関わりまとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 採用された用途 | 太政官札(紙幣) |

| 求められた品質 | 耐久性・偽造防止 |

| 技術的特徴 | 長い繊維・強度 |

| 歴史的意義 | 近代国家を支えた |

| 後世への影響 | 技術力・信頼の向上 |

このように明治時代は、越前和紙が伝統から近代へと役割を広げた重要な転換期だったといえるですね。

越前和紙 歴史|近代化による衰退と転換期

洋紙の普及で起きた変化

近代に入ると、越前和紙を取り巻く環境は大きく変わりました📉

安価で大量生産できる洋紙が普及し、日常的な印刷物や事務用途では和紙が使われなくなっていきます。

実際、手漉き和紙は価格や供給量の面で不利となり、需要は急激に減少しました。

この流れは全国の和紙産地に共通するもので、越前和紙も例外ではなかったのです。

越前和紙産地が直面した危機

需要の減少は、産地に深刻な影響を与えました😢

紙漉きを続けても生活が成り立たず、職人の数は徐々に減っていきます。

中には、長年続いた紙漉きをやめざるを得ない家もあり、技術継承が危ぶまれた時期もありました。

それでも越前和紙が完全に途絶えなかった点は、この産地の大きな特徴といえるでしょう。

生き残りをかけた取り組み

越前和紙は、この危機の中で進む道を選び直しました🔄

大量生産ではなく、手仕事だからこそ価値が生まれる分野に目を向けたのです。

美術用紙や書道用紙など、品質が重視される用途へと舵を切り、評価を取り戻していきました。

この判断が、現代まで続く越前和紙の土台をつくったといえます🌿

越前和紙 歴史|現代まで受け継がれる理由

現代で使われている越前和紙の用途

現在の越前和紙は、使われる場面を変えながら暮らしの中に残っています🎨

大量生産品では表現できない風合いや質感が、美術や書道の分野で高く評価されているからです。

実際に、版画用紙や書道用紙としてだけでなく、照明やインテリア素材にも使われています。

用途を絞りながらも価値を発揮することで、越前和紙は現代の生活に溶け込んでいるのです。

伝統技術を守りながら変化した点

越前和紙は、昔ながらの技法を守るだけの工芸ではありません🌱

紙漉きの基本は変えずに、デザインや機能性を取り入れる工夫が続けられてきました。

たとえば、建築素材としての和紙や、現代アートと組み合わせた作品も生まれています。

守る部分と変える部分を見極めてきたことが、長く続いてきた理由のひとつといえるでしょう。

今も越前和紙が選ばれる理由

今も越前和紙が選ばれているのは、背景にある物語と確かな品質が信頼されているからです✨

長い時間をかけて使われてきた実績があり、特別な場面でも安心して使える素材として知られています。

国宝修復や公式な用途に関わってきた歴史も、その信頼を支える要素です。

単なる紙ではなく、意味や価値を持つ素材として、越前和紙は今も必要とされています。

現代の越前和紙まとめ表 📊

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な用途 | 美術、書道、版画、インテリア |

| 特徴 | 手漉きの風合い、強度 |

| 現代的な工夫 | デザイン性・建築素材 |

| 評価される点 | 信頼性・物語性 |

| 継承の形 | 伝統 × 変化 |

このように越前和紙は、時代に合わせて姿を変えながら価値を保ってきた工芸だとわかりますね。

越前和紙 歴史|よくある質問(Q&A)

Q1:越前和紙の歴史はどれくらい古いのですか?

越前和紙の歴史は、およそ1500年前までさかのぼるとされています📜

6世紀頃にはすでに紙漉きが行われていたと考えられ、奈良時代には写経用紙として使われていました。

日本各地に和紙産地はありますが、これほど長く生産が続いている例は多くありません。

そのため、越前和紙は日本最古級の和紙といわれています。

越前和紙はお金にも使われていました

Q2:越前和紙はなぜ福井で発展したのですか?

越前が和紙づくりに向いていた理由は、水・原料・気候がそろっていたからです💧🌿

岡太川流域には清らかな水が流れ、楮などの原料も手に入りやすい環境でした。

さらに、寒冷な気候は紙の品質を安定させる条件にもなります。

こうした自然条件が、紙漉き文化を長く支えてきました。

Q3:越前和紙は他の和紙と何が違うのですか?

越前和紙の大きな特徴は、用途の幅広さと実用性の高さにあります✒️

写経や公文書、奉書、紙幣用紙など、時代ごとに重要な役割を担ってきました。

単なる装飾用ではなく、「使われる紙」として評価されてきた点が他産地との違いです。

この実績が、現在まで続く信頼につながっています。

Q4:現代でも越前和紙は使われていますか?

はい、現在も越前和紙はさまざまな分野で使われています🎨

美術用紙や書道用紙、版画、照明やインテリア素材など、用途は多岐にわたります。

機械生産では表現できない風合いや強さが評価されているからです。

現代の暮らしに合わせた形で、越前和紙は生き続けています。

Q5:越前和紙の歴史を知ると何がわかりますか?

越前和紙の歴史を知ることで、日本のものづくりの考え方が見えてきます😊

時代に合わせて役割を変えながら、本質的な価値を守ってきた姿勢です。

ただの紙ではなく、文化や信頼を支えてきた存在だと理解できます。

その背景を知ることで、和紙の魅力をより深く感じられるようになります。

越前和紙 歴史|まとめ

1500年続いてきた理由を振り返る

越前和紙が1500年ものあいだ続いてきた背景には、時代ごとに役割を変えてきた柔軟さがあります📜

写経や公文書、奉書、紙幣用紙など、常に「必要とされる場面」で使われてきました。

使われ続けることで技術が磨かれ、信頼が積み重なっていったのです。

この積み重ねこそが、越前和紙を特別な存在にしてきました。

歴史から見える越前和紙の価値

越前和紙の価値は、紙そのものだけでなく、その背景にある歴史にあります🌿

長い時間をかけて選ばれ続けてきた事実が、品質の高さを物語っています。

流行や大量生産に流されず、本質を大切にしてきた姿勢が今も評価されています。

歴史を知ることで、越前和紙の見え方は大きく変わってくるでしょう。

越前和紙の歴史を知る意味

越前和紙の歴史を知ることは、日本のものづくりの考え方に触れることでもあります😊

効率よりも質を重んじ、手間を惜しまない姿勢は、現代にも通じる価値観です。

背景を知ったうえで和紙に触れると、その一枚に込められた重みを感じられます。

だからこそ、越前和紙の歴史を知ることには意味があるのですね。

✨あわせて読みたい関連記事

🌿 越前和紙ギャラリー完全ガイド|職人の手仕事にふれる旅

(越前和紙の見どころ・体験・アクセスをまとめ)

🏺越前焼の魅力と歴史

(器選びのポイント/産地の見学スポット)

🕯️ 若狭塗の美しい模様と特徴

(螺鈿・卵殻など加飾の違いと選び方)

💠 螺鈿細工の技法と歴史

(初心者向けの道具・入門キット案内も)

🌳 漆の木と“漆かぶれ”のしくみ|職人が語るウルシの力

(安全対策と肌ケア、体験のコツ)

💎 若狭めのう細工の世界|1,000年続く光と石の芸術

(勾玉の意味・素材の種類・購入ガイド)