笏谷石を彫る。福井の職人がつなぐ伝統と挑戦!

「この石、なにか特別な雰囲気がある——」

福井県の足羽山で採れる笏谷石(しゃくだにいし)は、静かにそう語りかけてくるような存在感を放ちます。

青みがかった美しい色、加工しやすく丈夫な質感、そして1300年以上受け継がれてきた歴史。

そんな笏谷石が、いま再び注目を集めているのをご存じですか?

採掘が終了した今でも、職人たちの手で命を吹き込まれ、暮らしや文化の中で息づいています。

本記事では、福井の伝統と技術、そして未来への挑戦としての「笏谷石」の魅力に迫ります!

この記事でわかること

🪨 笏谷石とはどんな石?

福井で採れる希少な「笏谷石」の特徴、色合い、歴史的な使われ方までまるっと解説!

🧑🏭 職人が語る、石と生きる技術と美意識

一彫り一彫りに込められた職人の想いと、現代に受け継がれる伝統技術がわかります。

♻️ 採掘が終わった今、どう活かされているのか?

「再生笏谷石」としての活用法や、地域・文化とのつながりを紹介します。

福井フェニックスホテルに伝統工芸と笏谷石が使われました

クリックできる目次

笏谷石は福井の歴史と地質を知る上で希少な青い石である

火山由来の石、デイサイト軽石火山礫凝灰岩である

笏谷石は、火山の活動によって誕生した自然の贈り物です。

およそ1600万年前の火砕流が堆積して固まり、現在のような独特の質感と構造が生まれました。

粒子が細かく、柔らかすぎず硬すぎないため、彫刻にとても適しています。

この石が長年にわたり職人たちに愛されてきたのには、そうした物理的な特性が理由としてあるのです。

笏谷石は火山灰が固まった凝固石です

「越前青石」とも呼ばれる青みが美しい

笏谷石のもう一つの魅力は、その美しい青みです。

水に濡れると、深く落ち着いた青色に変化するため、「越前青石」とも呼ばれています。

石の品質によって「青手」「中手」「黒手」に分けられ、なかでも青手は最高級品として知られています。

この幻想的な色合いは、見る者の心を惹きつけてやまないのですね。

| 分類 | 色合い | 品質 | 用途例 |

|---|---|---|---|

| 青手 | 淡緑青色 | 最も高品質 | 彫刻、建築装飾 |

| 中手 | 灰緑色 | 中間品質 | 墓石、灯篭 |

| 黒手 | 灰紫色 | やや低品質 | 敷石、基礎部分 |

古墳時代から現代へ、変わらぬ存在感がある

笏谷石の使用は古墳時代にまでさかのぼります。

当時は石棺として使われ、戦国時代には一乗谷朝倉氏の城や仏像にも用いられていました。

江戸時代には北前船によって全国へ流通し、敷石や建築材としても重宝されました。

こうして長い年月を経ても、変わらず人々の暮らしと共にあるのが笏谷石のすごさなのです。

笏谷石が見学可能な福井県内のスポット

| スポット名 | 特徴 | 所在・備考 | 情報ソース |

|---|---|---|---|

| 一乗谷朝倉氏遺跡 | 戦国時代の井戸枠・石仏群・復原町並み | 福井市城戸ノ内町・日本遺産構成資産 | 126 |

| 足羽山 | 採掘跡地・愛宕坂石畳(165mの笏谷石階段) | 福井市足羽山町・茶道美術館併設 | 26 |

| 丹巌洞 | 庭園の敷石・橋に笏谷石を多用 | 福井市足羽・料亭敷地内の採掘場跡 | [過去回答]2 |

| 福井城址 | 石垣・用水路・建物礎石に笏谷石使用 | 福井市大手・県庁周辺に現存 | 157 |

| 九十九橋 | 江戸時代橋脚基部に使用 | 福井市中央・現橋は再建だが歴史的痕跡残存 | 2[過去回答] |

| 松平家廟所(千畳敷) | 1,360枚の笏谷石敷き・墓石/柵/門扉まで使用 | 福井市・国指定重要文化財 | [過去回答][公式HP] |

| 養浩館庭園 | 笏谷石製つくばい・自然石を組み合わせた回遊式庭園 | 福井市宝永・国指定名勝 | [過去回答][公式HP] |

注目ポイント

笏谷石の採掘は終了。それでも生き続ける笏谷石

1999年に採掘終了、再生材として再び脚光を浴びる

現在、新たな笏谷石の採掘は行われていません。

理由は、1999年に正式に採掘が終了したためです。

しかし、その価値は今なお失われておらず、過去に掘り出された石を「再生笏谷石」として再利用する動きが活発になっています。

環境保護と文化継承の両面から、再生材としての笏谷石は注目を集めているのですね。

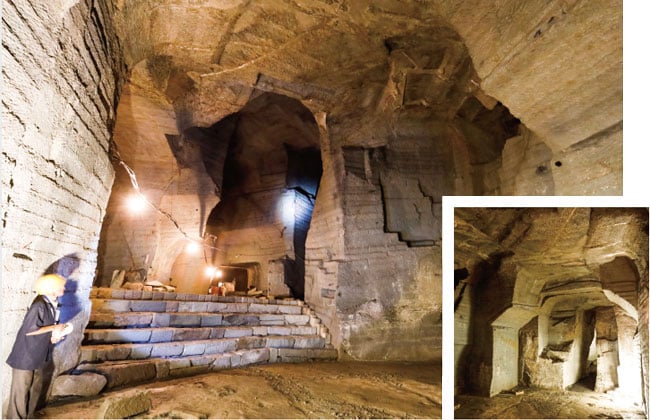

露天掘りと坑内掘り、かつての採掘風景

かつて福井県足羽山周辺には、多くの採掘場が存在していました。

露天掘りと坑内掘りの両方が行われており、特に昭和以降は機械化も進んでいました。

採掘の様子は産業遺産として今も一部が保存されており、歴史と技術の足跡を感じることができます。

その場所を訪れると、石の重みとともに当時の熱気までもが蘇るようです。

当時は川沿いだったので船で全国に運搬しました

「福井県の石」としての誇りがある

笏谷石は、2016年に「福井県の石」に選定されました。

それは、地域の自然・文化・歴史を象徴する存在として認められたことを意味します。

日本遺産にも関係づけられ、観光や学習の場でも多く紹介されるようになりました。

このように地域の誇りとしての価値が、ますます高まっているのですね。

笏谷石を高温で焼くとトースト色になりますよ

笏谷石を彫る職人たち。伝統の手と心

刃物ひとつで命を吹き込む熟練の技があった

職人の手がける笏谷石の彫刻は、まるで石に命が宿ったかのような存在感を放ちます。

素材の性質を見極め、刃物一本で繊細に仕上げていく高度な技術があるからです。

石の目や質感に合わせて彫り進める姿勢は、まさに「石と対話している」と言えるでしょう。

こうした手作業の魅力が、多くの人を惹きつける理由なのです。

一彫りに込める、祖先からの技術と美意識

笏谷石を彫る技術には、先人たちの知恵と美意識が息づいています。

それは、単なる工芸ではなく「文化」であるといえるからです。

墓石や建物、敷石まであらゆるものに使われていました。

墓石や灯篭などの伝統的な造形物には、時代ごとの流行や宗教的な意味合いも反映されています。

一彫り一彫りに、土地の精神性が込められているのが感じられるのですね。

現代的なデザインとコラボもしている

近年では、アートやインテリアの分野でも笏谷石が取り入れられています。

理由は、独特の質感と歴史的背景が、現代の空間に新しい価値を与えるからです。

若手デザイナーとのコラボ作品や、ホテルの装飾、照明器具としても人気を集めています。

伝統と現代の融合が、笏谷石の新たな可能性を切り開いているのです。

笏谷石は文化資源として保存と未来の活用

一乗谷朝倉氏遺跡や福井城址での保存事例

笏谷石は、福井の歴史的建造物に欠かせない存在です。

その中でも一乗谷朝倉氏遺跡や福井城址では、当時の石材がそのまま残され、保存と修復が行われています。

こうした事例は、文化財の価値を次世代へつなげるうえで大きな意義があります。

石を通して、歴史の息吹を感じ取れる貴重な体験ができるのですね。

教育・地域活動との連携による価値継承をしている

笏谷石の価値は、地域教育の中にも取り入れられています。

実際に触れ、感じることで子どもたちの郷土愛が育まれるからです。

地元の職人によるワークショップや、小学校でのクラフト体験など、地域ぐるみの活動が活発に行われています。

文化を継承していくには、まず「知ること」から始まるのです。

オンラインで広がる新しい発信をしている

現代のデジタル技術は、伝統の発信にも役立っています。

たとえば、SNSや動画で制作風景を発信する職人が増えており、笏谷石の魅力が広く共有されています。

オンラインショップやバーチャル展示会を通じて、全国や海外へも販路が広がっています。

情報と情熱がリンクした発信が、笏谷石の未来を支えているのですね。

笏谷石と他産地との比較

日本の他産地はどうなんだろう?

ときになったので笏谷石と日本で有名な石材の比較表を作成しました。

日本の他産地との比較

| 石材名 | 産地 | 特徴 | 主な用途 | 現状 |

|---|---|---|---|---|

| 笏谷石 | 福井県福井市足羽山 | 青みがかった色・濡れると青色変化・耐候性良好・加工性良好 | 石棺・仏像・建築材・敷石 | 1999年採掘終了・再生利用 |

| 大谷石 | 栃木県宇都宮市 | 耐火性・軽量・吸湿性・消臭効果 | 建築内外装・蔵・飲食店内装 | 現在も採掘・補助金対象 |

| 御影石 | 兵庫県六甲山麓 | 高耐久性・美しい光沢・多様な色調(黒/白/赤系) | 墓石・建築外装・記念碑 | 現在も採掘・需要高い |

| 抗火石 | 伊豆諸島 | 軽量・断熱性・耐火性・耐酸性 | 建築材・庭石・焼却炉資材 | 現在も採掘・稀少性あり |

| 鉄平石 | 長野県諏訪地方 | 板状剥離性・耐候性・経年変化による風合い増加 | 屋頂材・壁床材・景観舗装 | 現在も採掘・需要増加中 |

まとめ

笏谷石は、福井の自然と文化が育んだかけがえのない存在です。

採掘が終わっても、その価値は職人の技と人々の想いによって生かされ続けています。

これからも、この美しい石と共にある暮らしを大切にしたいものですね。